Kfir

Informations clés

| Catégorie | Avions de combat |

| Pays d'origine | 🇮🇱 Israël |

| Fabricant | IAI |

| Premier vol | 4 juin 1973 |

| Mise en service | 1974 |

| Unités produites | 220 unités |

| Prix unitaire moyen | $20 millions |

Description

Jusqu'aux années 1960, la quasi-totalité des aéronefs mis en œuvre par les aviateurs israéliens étaient de fabrication française. Chasseurs, bombardiers, avions de transport, hélicoptères... presque tous provenaient de France, assurant des affaires régulières aux industries françaises. La situation changea toutefois en 1967. L'embargo qui suivit le déclenchement de la guerre des Six Jours en juin 1967 y mit un terme, et toutes les livraisons d'appareils neufs furent suspendues. Israël conserva toutefois la licence de production du Mirage III acquise en avril 1962. Après avoir simplement copié le Mirage 5J et créé l'IAI Nesher (« Aigle »), rebaptisé plus tard Dagger par les aviateurs argentins, les Israéliens décidèrent de produire un dérivé plus puissant du Mirage, en utilisant des fournitures américaines qui arrivèrent en grand nombre à partir de 1967. Parmi elles figuraient des turboréacteurs General Electric J79, les mêmes qui équipaient alors le McDonnell F-4 Phantom, et Tel Aviv parvint à en obtenir une licence de fabrication.

Le développement du Nesher avait déjà posé de nombreuses et sérieuses difficultés techniques, les industries aérospatiales israéliennes étant alors incapables de mener à bien le programme. Ce fut également le cas pour le Kfir. Une discrète assistance française, les efforts des services de renseignement (Mossad) et de nombreux essais permirent des progrès significatifs. La principale difficulté était alors de modifier la structure du Mirage pour y loger le J79, qui fut préféré au turbofan Rolls-Royce Spey précédemment envisagé. Le J79 était certes plus lourd pour une taille quasiment identique, mais il procurait une poussée supérieure (35 % de plus en postcombustion) et une consommation de carburant inférieure à celle de l'Atar 9C français. Il fut nécessaire de modifier l'alimentation en air du moteur et de renforcer la structure (remplacement de certaines pièces en aluminium par du titane). Un Mirage III BJ motorisé par un J79 vola en 1970, mais le premier prototype du Kfir ne décolla qu'en 1973. Les premiers appareils (qui furent par la suite désignés Kfir C-1, pour un total de 27 produits) livrés à partir de la fin de 1975 se révélèrent dangereux, deux d'entre eux étant presque immédiatement détruits à la suite d'accidents. L'IAI dut alors ajouter de petits dispositifs de bord d'attaque sur les côtés du nez du chasseur et deux plans canard au niveau des entrées d'air, parmi d'autres modifications. Finalement, les appareils nouvellement modifiés (désignés Kfir C-2) donnèrent satisfaction, et le Kfir fit ses preuves. Cependant, à cette époque, la Heyl Ha'Avir (Armée de l'air israélienne), commençant à recevoir des équipements extrêmement modernes, dont ses premiers F-15A/B Baz, le Kfir n'avait plus la même importance pour les missions air-air. Il fut donc décidé de reconfigurer les appareils produits pour des missions air-sol. Pour ce faire, chaque appareil fut doté de cinq points d'emport dédiés aux munitions air-sol. Une fois converti, le Kfir se révéla tout à fait efficace, notamment au Liban en 1982. Mais étant dépassé par des appareils plus modernes tels que les F-16A/B Netz et les Douglas A-4 Ahit, le Kfir fut rapidement relégué à des missions secondaires. Ils furent retirés des unités actives en 1993 et des unités de réserve en 1996.

Paradoxalement, le Kfir connut peut-être plus de succès à l'étranger que dans son pays d'origine et, plus paradoxalement encore, concurrença parfois ses homologues français. En effet, de nombreux pays avaient acquis des Dassault Mirage III ou Mirage 5 dans les années 1960 et 1970, et il existait un marché prometteur pour leur modernisation. Face aux projets de modernisation français, l'IAI proposa son Kfir et parvint à supplanter Dassault sur plusieurs marchés. Le premier client à l'exportation du Kfir fut l'Équateur, qui acquit dix Kfir C-2 et deux TC-2 en 1982. En 1989, la Colombie obtint douze C-2 d'occasion et un TC-2. Le Sri Lanka, confronté à la rébellion des Tigres tamouls, acheta cinq (ou six) Kfir C-2 et un TC-2 en 1996, suivis de plusieurs autres appareils (René J. Francilion mentionne cinq C-7, d'autres sources mentionnent deux C-2 et quatre C-7). Les États-Unis louèrent également 25 Kfir C-1 entre 1985 et 1989 : deux escadrons adversaires, les VF-43 Challengers et les VMFAT-401 Snipers, en furent équipés. Ces Kfir, désignés F-21A, reçurent les dispositifs de bord d'attaque et les plans canard du C-2. En 2002, une société privée, ATAC, loua sept C-2 et en acheta six par la suite, qu'elle utilise dans le cadre de contrats avec l'US Navy et l'US Air Force. Enfin, le Kfir joua sans aucun doute un rôle majeur dans le développement des Atlas Cheetahs sud-africains, qui en incorporèrent partiellement l'équipement électronique.

Engagé au combat au Moyen-Orient dès 1977, puis en Amérique du Sud et au Sri Lanka, le Kfir est crédité de deux victoires en combat aérien. La première, le 27 juin 1979, fut obtenue par le capitaine Shai Eshel, qui abattit un MiG-21 syrien. La seconde eut lieu en Amérique du Sud lors du conflit entre l'Équateur et le Pérou, connu sous le nom de guerre du Cenepa. Le 10 février 1995, un pilote équatorien parvint à abattre un Cessna A-37B péruvien avec un missile air-air Shafrir II. Au Liban en 1982, les Kfir, protégés par une paire de missiles AIM-9 Sidewinder et armés de bombes, furent souvent utilisés pour détruire les batteries de missiles sol-air syriennes après que des F-4 Phantom eurent détruit leurs radars à l'aide de missiles air-sol Shrike.

Principales versions :

- C-1 : variante initiale ; la variante F-21A est constituée de modèles C-1 dotés des améliorations aérodynamiques du C-2

- C-2 : modèles C-1 modifiés à partir de 1976 ; environ 182 produits ; certains appareils, les C-2 Tzniut, furent modifiés pour effectuer des missions de reconnaissance en emportant une caméra dans le nez

- TC-2 : version d'entraînement biplace

- C-7 : version largement améliorée, notamment avec un moteur J79-GE1JE plus puissant, deux points d'emport supplémentaires (permettant une charge utile totale de 5000 kg), et un radar Elta EL/M-2021B

- TC-7 : version d'entraînement biplace

- C-10 : standard C-7 amélioré proposé aux acheteurs potentiels et appliqué notamment par la Colombie à ses appareils ; les Kfir équatoriens modernisés au standard Kfir CE sont similaires à cette version.

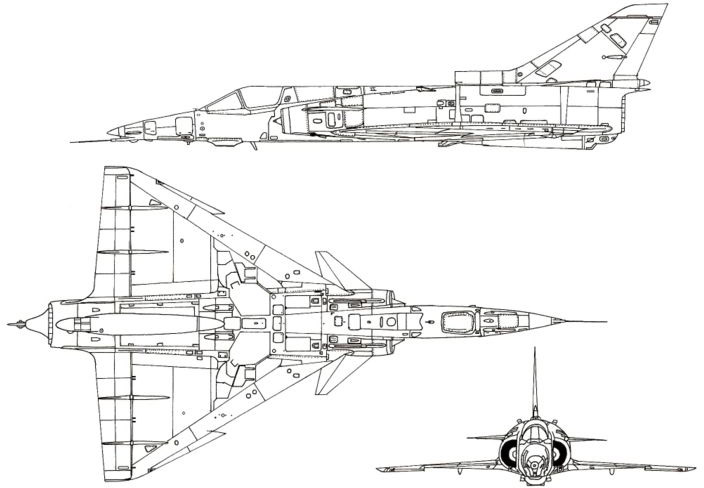

Spécifications techniques

| Version: Kfir C2 | |

|---|---|

| Équipage | 1 pilot |

| Portée opérationnelle | 768 km (477 mi) |

| Vitesse maximale | 2440 km/h (1516 mph) |

| Surface alaire | 34,8 m² (374,6 sqft) |

| Envergure | 8,2 m (27,0 ft) |

| Hauteur | 4,6 m (14,9 ft) |

| Longueur | 15,7 m (51,3 ft) |

| Plafond de service | 17 678 m (57 999 ft) |

| Masse à vide | 7 285 kg (16 061 lbs) |

| Masse maximale au décollage | 16 200 kg (35 715 lbs) |

| Taux de montée | 233,0 m/s (764,4 ft/s) |

| Motorisation | 1 x turbojet General Electric J79-J1E produisant 5393 kgf chacun |

| Siège éjectable | Martin-Baker Mk 6 |

Pays opérateurs actuels

| Pays | Unités | ||

|---|---|---|---|

|

Colombie | 19 | |

Tous les opérateurs

Armement

Charge de missiles :

- Anti-Radiation AGM-45 Shrike

- Air-to-Surface AGM-65 Maverick

- Air-to-Air Short-Range Python 3

- Air-to-Air Short-Range Raytheon AIM-9 Sidewinder

- Air-to-Air Short-Range Shafrir

Charge de bombes :

- Anti-Runway Matra BLU-107/B Durandal

- Low-Drag Mk 82

- Low-Drag Mk 83

- Low-Drag Mk 84

- Laser-Guided Raytheon GBU-10 Paveway II

- Laser-Guided Raytheon GBU-12